DESCARTES

Biografía

(La Haye, Francia, 1596 - Estocolmo, Suecia, 1650)

René Descartes se educó en el colegio jesuita de La Flèche (1604-1612),

por entonces uno de los más prestigiosos de Europa, donde gozó de un

cierto trato de favor en atención a su delicada salud. Los estudios que

en tal centro llevó a cabo tuvieron una importancia decisiva en su

formación intelectual; conocida la turbulenta juventud de Descartes, sin

duda en La Flèche debió cimentarse la base de su cultura. Las huellas

de tal educación se manifiestan objetiva y acusadamente en toda la

ideología filosófica del sabio.

El programa de estudios propio de aquel colegio (según

diversos testimonios, entre los que figura el del mismo Descartes) era

muy variado: giraba esencialmente en torno a la tradicional enseñanza de

las artes liberales, a la cual se añadían nociones de teología y

ejercicios prácticos útiles para la vida de los futuros gentilhombres.

Aun cuando el programa propiamente dicho debía de resultar más bien

ligero y orientado en sentido esencialmente práctico (no se pretendía

formar sabios, sino hombres preparados para las elevadas misiones

políticas a que su rango les permitía aspirar), los alumnos más activos o

curiosos podían completarlos por su cuenta mediante lecturas

personales.

Años después, Descartes criticaría amargamente

la educación recibida. Es perfectamente posible, sin embargo, que su

descontento al respecto proceda no tanto de consideraciones filosóficas

como de la natural reacción de un adolescente que durante tantos años

estuvo sometido a una disciplina, y de la sensación de inutilidad de

todo lo aprendido en relación con sus posibles ocupaciones futuras

(burocracia o milicia). Tras su etapa en La Flèche, Descartes obtuvo el

título de bachiller y de licenciado en derecho por la facultad de

Poitiers (1616), y a los veintidós años partió hacia los Países Bajos,

donde sirvió como soldado en el ejército de Mauricio de Nassau. En 1619

se enroló en las filas del duque de Baviera.

Según relataría el propio Descartes en el Discurso del Método,

durante el crudo invierno de ese año se halló bloqueado en una

localidad del Alto Danubio, posiblemente cerca de Ulm; allí permaneció

encerrado al lado de una estufa y lejos de cualquier relación social,

sin más compañía que la de sus pensamientos. En tal lugar, y tras una

fuerte crisis de escepticismo, se le revelaron las bases sobre las

cuales edificaría su sistema filosófico: el método matemático y el

principio del cogito, ergo sum. Víctima de una febril excitación,

durante la noche del 10 de noviembre de 1619 tuvo tres sueños, en cuyo

transcurso intuyó su método y conoció su profunda vocación de consagrar

su vida a la ciencia.

Tras renunciar a la vida militar, Descartes viajó por

Alemania y los Países Bajos y regresó a Francia en 1622, para vender sus

posesiones y asegurarse así una vida independiente; pasó una temporada

en Italia (1623-1625) y se afincó luego en París, donde se relacionó con

la mayoría de científicos de la época.

En 1628 decidió instalarse en Holanda, país en

el que las investigaciones científicas gozaban de gran consideración y,

además, se veían favorecidas por una relativa libertad de pensamiento.

Descartes consideró que era el lugar más favorable para cumplir los

objetivos filosóficos y científicos que se había fijado, y residió allí

hasta 1649.

Los cinco primeros años los dedicó

principalmente a elaborar su propio sistema del mundo y su concepción

del hombre y del cuerpo humano. En 1633 debía de tener ya muy avanzada

la redacción de un amplio texto de metafísica y física titulado Tratado sobre la luz; sin embargo, la noticia de la condena de Galileo

le asustó, puesto que también Descartes sostenía en aquella obra el

movimiento de la Tierra, opinión que no creía censurable desde el punto

de vista teológico. Como temía que tal texto pudiera contener teorías

condenables, renunció a su publicación, que tendría lugar póstumamente.

En 1637 apareció su famoso Discurso del método,

presentado como prólogo a tres ensayos científicos. Por la audacia y

novedad de los conceptos, la genialidad de los descubrimientos y el

ímpetu de las ideas, el libro bastó para dar a su autor una inmediata y

merecida fama, pero también por ello mismo provocó un diluvio de

polémicas, que en adelante harían fatigosa y aun peligrosa su vida.

Obras

Aunque se conservan algunos apuntes de su juventud, la primera obra de Descartes fue Reglas para la dirección del espíritu, escrita en 1628, aunque quedó inconclusa, y que se publicó póstumamente en 1701. Luego Descartes escribió El mundo o tratado de la luz y El hombre,

que retiró de la imprenta al enterarse de la condena de la Inquisición a

Galileo en 1633, y que más tarde se publicaron a instancias de Gottfried Leibniz. En 1637 publicó el Discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias, seguido de tres ensayos científicos: La Geometría, Dióptrica y Los meteoros.

Con estas obras, escritas en francés, Descartes acaba por presentarse

ante el mundo erudito, aunque inicialmente intentó conservar el

anonimato.

En 1641 publicó las Meditaciones metafísicas, acompañadas de un conjunto de Objeciones y respuestas que amplió y volvió a publicar en 1642. Hacia 1642 puede fecharse también el diálogo, obra póstuma, La búsqueda de la verdad mediante la razón natural.

En 1644 aparecen los Principios de filosofía, que Descartes idealmente habría planeado para la enseñanza. En

1649 publicó un último tratado, Las pasiones del alma, sin

embargo aún pudo diseñar para Cristina de Suecia el reglamento de una

sociedad científica, cuyo único artículo es que el turno de la palabra

corresponda rotativamente a cada uno de los miembros, en un orden

arbitrario y fijo.

Filosofía

Al menos desde que Hegel escribió sus Lecciones de historia de la filosofía,

en general se considera a Descartes como el padre de la filosofía

moderna, independientemente de sus muy relevantes aportes a las

matemáticas y la física. Este juicio se justifica, principalmente, por

su decisión de rechazar las verdades recibidas, p. ej., de la escolástica,

combatiendo activamente los prejuicios. Y también, por haber centrado

su estudio en el propio problema del conocimiento, como un rodeo

necesario para llegar a ver claro en otros temas de mayor importancia

intrínseca: la moral, la medicina y la mecánica. En esta prioridad que

concede a los problemas epistemológicos, lo seguirán todos sus

principales sucesores. Por otro lado, los principales filósofos que lo

sucedieron estudiaron con profundo interés sus teorías, sea para

desarrollar sus resultados o para objetarlo. Este es el caso de Pascal, Spinoza, Newton, Leibniz, Malebranche, Locke, Hume y Kant,

cuando menos. Sin embargo, esta manera de juzgarlo no debe impedirnos

valorar el conocimiento y los estrechos vínculos que este autor mantiene

con los filósofos clásicos, principalmente con Platón y Aristóteles, pero también Cicerón y Sexto Empírico. Descartes aspira a «establecer algo firme y duradero en las ciencias». Con ese objeto, según la parte tercera del Discurso,

por un lado él cree que en general conviene proponerse metas realistas y

actuar resueltamente, pero prevé que en lo cotidiano, así sea

provisionalmente, tendrá que adaptarse a su entorno, sin lo cual su vida

se llenará de conflictos que lo privarán de las condiciones mínimas

para investigar. Por otra parte, compara su situación a la de un

caminante extraviado, y así concluye que en la investigación, libremente

elegida, le conviene seguir un rumbo determinado. Esto implica atenerse

a una regla relativamente fija, un método, sin abandonarla «por razones

débiles»...

Metafísica

Otra postura que Descartes sostiene es la evidencia de la libertad. Pero más que discutir la realidad o no del libre albedrío, Descartes parece partir de la hipótesis de que él mismo es

libre para poner esta libertad en práctica: ya la investigación, en su

caso, resulta de una determinación voluntaria y libre. Además, la epistemología

cartesiana, vg., su investigación sobre las condiciones de validez del

conocimiento, hace un aporte tácito, pero fundamental, al campo de la

filosofía práctica: la responsabilidad

no es ilusoria, pues si hay conocimiento legítimo, y éste versa en

parte sobre algunas relaciones causales, hemos de tomar nuestras

decisiones sin dar oídos sordos a las consecuencias previsibles de

nuestros actos.

Sin embargo, parece que Descartes nunca intentó demostrar la

corrección de la citada hipótesis sobre el libre albedrío, como no fuera

poniéndola a prueba indirectamente, acaso examinando su capacidad de

producir resultados favorables. Descartes compara el cuerpo de los

conocimientos a un árbol cuyas raíces son de tipo metafísico, el tronco

equivale a la física, y las ramas principales son las artes mecánicas,

cuya importancia está en que permiten disminuir el trabajo de los

hombres, la medicina y la moral. La metafísica es fundamental, pero añade que los frutos de un árbol no se cogen de las raíces, sino de las ramas.

Las reglas del método

Tras el hundimiento de la filosofía aristotélico-tomista, el objetivo fundamental de Descartes es encontrar un método que,

partiendo de una serie de reglas, garantice el razonamiento correcto y

la reconstrucción de todo el saber humano. Las reglas de dicho método

son las siguientes:

1) Regla de la evidencia, que exige rechazar cualquier idea que no

sea clara (es decir, indudable) y distinta (imposible de confundir con

ninguna otra). Se llega a la evidencia, bien por intuición, o visión intelectual directa de una verdad (como los primeros principios del razonamiento), bien por deducción, que permite derivar una serie de consecuencias necesariamente ciertas de tales principios intuitivamente evidentes.

2) Regla del análisis, que consiste en reducir lo complejo a sus

componentes más simples, que pueden conocerse intuitivamente.

3) Regla de la síntesis, por la cual, partiendo de los elementos

simples, conocidos por intuición, se construyen argumentos o

deducciones más complejas.

4) Regla de la enumeración, en cuya aplicación se revisan todos los

pasos dados para comprobar que no se han cometido errores en el

razonamiento.

Duda metórica

La duda metódica es el método de Descartes para descubrir verdades ciertas.

En general, se opone a la duda escéptica en que la duda metódica tiene

un carácter constructivo y provisional, mientras que la duda escéptica

suele ser más destructiva y permanente.

La duda metódica consiste,

hablando en términos muy generales, en dudar de todas las verdades

adquiridas por cualquier vía hasta llegar a alguna que se muestre tan

evidente por sí misma que haga imposible la duda. Siguiendo este método fue como Descartes llegó a afirmar, con toda seguridad eso de “pienso, luego existo”.

He sacado la información de:

- biografiasyvidas

- Wikipedia

- Google Imágenes

- iesdionisioaguado

- filosofia.laguia2000.com

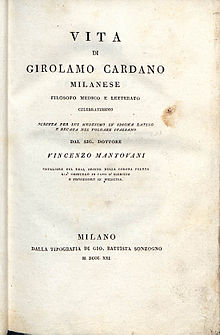

(en notación moderna), le fue comunicada a través de Niccolò Fontana

(más conocido como Tartaglia) a quien Cardano había jurado no desvelar

el secreto de la resolución; no obstante, Cardano consideró que el

juramento había expirado tras obtener información de otras fuentes por

lo que polemizó con Tartaglia, a quien además cita. En realidad, el

hallazgo de la solución de las ecuaciones cúbicas no se debe ni a Cardano ni a Tartaglia (había hallado una primera fórmula Scipione dal Ferro hacia 1515)

y hoy se reconoce la honradez de Cardano que lo reconocía así en su

libro. Una ecuación de cuarto grado fue resuelta por un discípulo de

Cardano llamado Lodovico Ferrari. En su exposición, puso de manifiesto lo que hoy se conoce como números imaginarios.

(en notación moderna), le fue comunicada a través de Niccolò Fontana

(más conocido como Tartaglia) a quien Cardano había jurado no desvelar

el secreto de la resolución; no obstante, Cardano consideró que el

juramento había expirado tras obtener información de otras fuentes por

lo que polemizó con Tartaglia, a quien además cita. En realidad, el

hallazgo de la solución de las ecuaciones cúbicas no se debe ni a Cardano ni a Tartaglia (había hallado una primera fórmula Scipione dal Ferro hacia 1515)

y hoy se reconoce la honradez de Cardano que lo reconocía así en su

libro. Una ecuación de cuarto grado fue resuelta por un discípulo de

Cardano llamado Lodovico Ferrari. En su exposición, puso de manifiesto lo que hoy se conoce como números imaginarios.

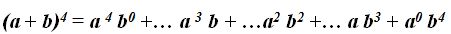

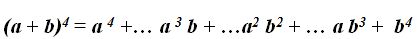

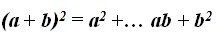

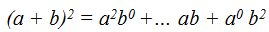

o el cubo de la suma de dos números, la parte literal del resultado sería teniendo en cuenta lo que acabamos de estudiar:

o el cubo de la suma de dos números, la parte literal del resultado sería teniendo en cuenta lo que acabamos de estudiar: